- 2019年05月08日

- _インタビュー

「沈没家族」が与えてくれたもの 〜共同保育を体験して〜【前編】加納土(映画監督)×高橋ライチ(カウンセラー)

90年代半ば、ひとりのシングルマザー、加納穂子(ホコさん)の呼びかけで始まった共同保育の試み。そこで育った加納土(かのう・つち)監督が当時の関係者を取材したドキュメンタリー映画『沈没家族 劇場版』が話題です。沈没家族のメンバーだったエンライト編集部の高橋ライチさんと監督が「沈没家族」と「さまざまな家族の形」について対談をおこないました。

共同保育で育った僕が、大人になって

—映画『沈没家族 劇場版』は、もともとは大学の卒業制作だったそうですね。

加納土監督(加納監督):大学は社会学部に在籍していたのですが、映像のゼミを取っていたので、卒論の代わりの卒業制作として『沈没家族』を撮りました。当時の家は沈没ハウスと呼ばれていました。あの家で暮らしたのは小学校3年生までで、そのあと僕とホコさんは八丈島に移住しました。

ホコさんは都内に来たときに当時のメンバーと会っていたようでしたが、僕自身は移住したのを最後に、沈没メンバーとは会っていなくて。高校2年生のときにしのぶさん(高橋ライチさん)と再会したのをきっかけに沈没メンバーとの交流が復活し、映画につながっていくんです。

高橋ライチさん(ライチさん): 10年近く会っていなかったので、開口一番「大きくなったねー」って。そのとき久しぶりにみんなで集まろうという話になって、お正月に当時のメンバーで新年会をしました。わたし自身はホコちゃんと土が八丈に行った後もしばらく沈没ハウスに住んでいたし、出てからも当時のメンバーと交流を続けていました。

加納土(かのう・つち)…映画監督。1994年生まれ、神奈川県出身。武蔵大学社会学部メディア社会学科の卒業制作として『沈没家族』を撮影。PFF(ぴあフィルムフェスティバル)アワード2017 審査員特別賞、京都国際学生映画祭2017観客賞および実写部門グランプリを受賞。大学卒業後はテレビ番組会社に入社し、ドキュメンタリーや情報番組の制作に従事しながら、本作『沈没家族 劇場版』の公開に踏み切った。本作が初監督作品。社会学者の加納実紀代は母方の祖母(加納穂子の母)。

沈没家族は1995年に当時、写真専門学校に通っていた加納穂子(ホコさん)がシングルマザーとして加納土監督を出産し、共同保育のメンバーを募集したところからスタート。ホコさんは現在も八丈島に住み、精神障がい者を含むさまざまな人が交流しともに生きることを目的とした「うれP家(や)」を主宰している。

ポレポレ東中野でおこなわれた『沈没家族 劇場版』の舞台挨拶。並行してさまざまなゲストを招いたトークショーも実施され、高橋ライチさんも登壇した。

「母と子だけ」の暮らしはしたくなかった

―ライチさんとホコさんの出会いから、沈没家族ができるまでを教えてください。

ライチさん:当時わたしは 20代後半で、ちょうど離婚が決まった頃でした。映画にも出ている娘のめぐもまだ小さく、母と娘ふたりきりの生活になったら息が詰まりそうだなと感じていました。

そんな時、シングルマザーで共同保育をしている人がいるよと、友人がホコちゃんを紹介してくれたんです。会ってみたら、とにかく彼女は突き抜けていて。あそこまでやっていいのか、こんなことならわたしも結婚しないで産めばよかったと思ったくらいでした。

当時は子どもを産むなら結婚しなくてはと、思い込んでいたんです。周りにシングルマザーもいなかったし。だからホコちゃんに会って、こういう風に自分の力で生きている女性がいるんだ、共同保育という選択肢があったんだと、衝撃を受けました。

加納監督:ホコさんの場合はそもそも、僕を妊娠した時点で山くん(監督の父親)とうまくいってなくて。僕は産むけど彼と一緒に暮らすことはないと決めていたそうです。

高橋ライチ。カウンセラー。親の離婚、自身の離婚、事実婚、再婚などを経て、心理学、コミュニケーション、家族について研究・実践中。現在は夫、高校生の娘(第二子・沈没ハウスで誕生)、大学生のシェアメイトの4人暮らし。

―新宿区のマンションで沈没家族を始めた経緯を教えてください。

ライチさん:最初にホコちゃんと土が住んでいたアパートは、会議などで保育者がたくさん来るとぎゅうぎゅうにひしめきあっていました。なので、わたしも間もなく引っ越すから、もう少し広いところで一緒に共同保育をやろうよと、ホコちゃんを誘ったんです。でも最初は断られてしまいました。「シングルマザー2組で住んじゃうと、それで足りてしまい、広がりが少なくなる気がする」と言うのが理由でした。

とはいえ引っ越しは考えたいと言うことだったので、一緒に不動産屋を回ることにしたんです。そしたら何軒目かで5LDKの物件を紹介されて。それがあのマンションです。

「5部屋あるからほかの人も誘って、母子2組以上で暮らせば広がりが少なくなることもないし」と説得を始めたあたりでホコちゃんもかなり気持ちが傾いていたのですが、極めつけは広い屋上でした。昇ってみたら、見晴らしが良くて。物件との出会いが、5世帯での共同生活の始まりでした。

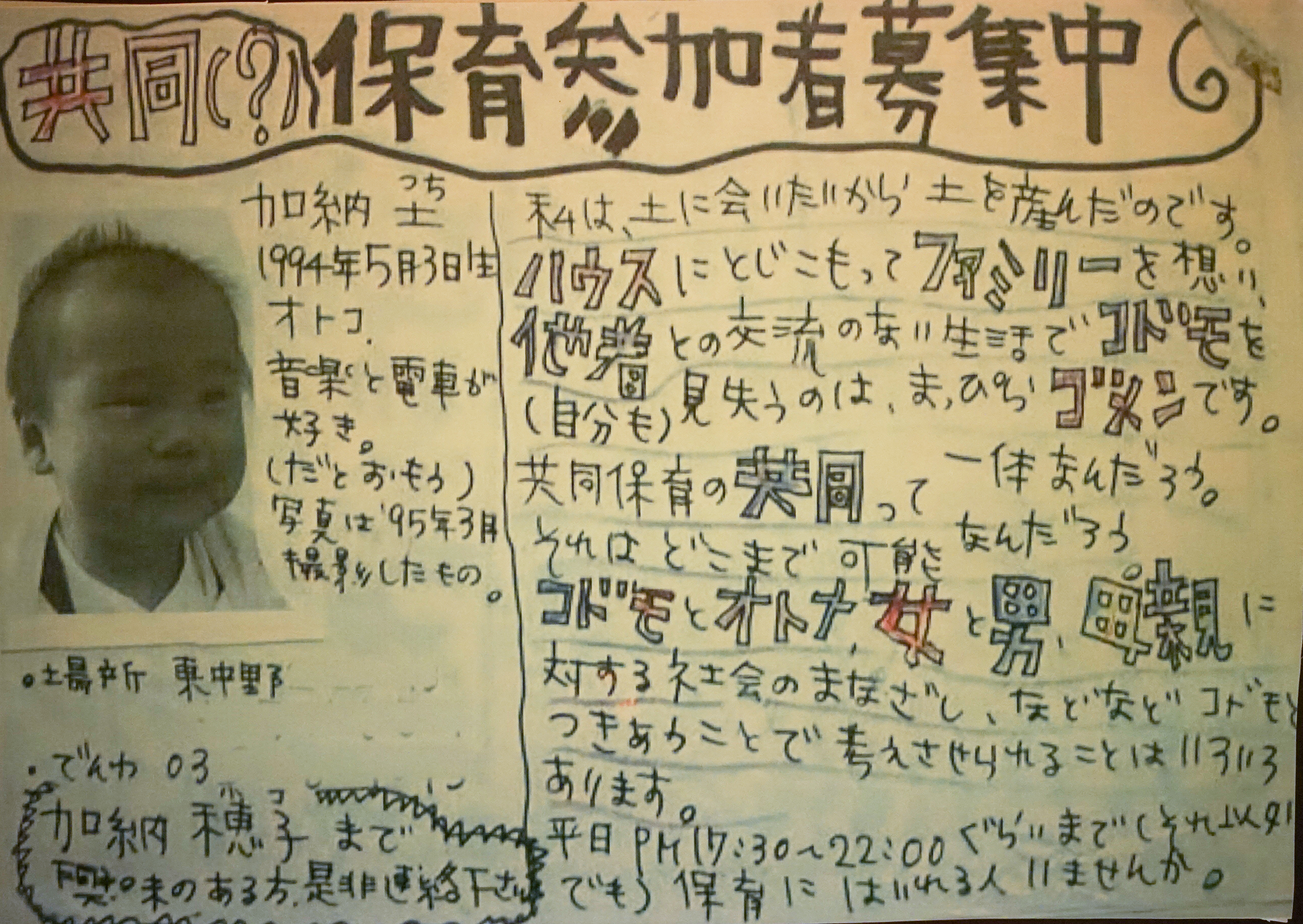

当時ホコさんが作成した「共同(?)保育参加者募集」のチラシ

―共同保育に関して批判が寄せられることはあったのでしょうか。

加納監督:今ほどネットも発達していなかったので、仮に批判があったとしても、当事者である沈没メンバーには届きにくかったんじゃないでしょうか。僕は小さかったこともあって全然記憶にないんですけど、しのぶさん、どうでしたか?

ライチさん:他人から直接何かを言われたことはなかったですね。ただ、わたしの身内は不満に思っていたみたいです。いろんな他人が来て、何かあったらどうするの、と。あと、離婚しためぐの父親も不満はあったようです。めぐも映画で言っていますが、一番は「常識を教えるべき場=家庭」という点に関する不満でした。

ある年、運動会を見に来て、めぐが集団からちょっと遅れてしまい、同級生に蹴られるということがあったんです。そのとき、娘をかわいそうと思うのではなく「落伍者みたいだった」「あんなことでは社会に出てやって行けない人間になってしまう」と言われ、それを沈没家族で暮らしているせいだと考えていたようでした。

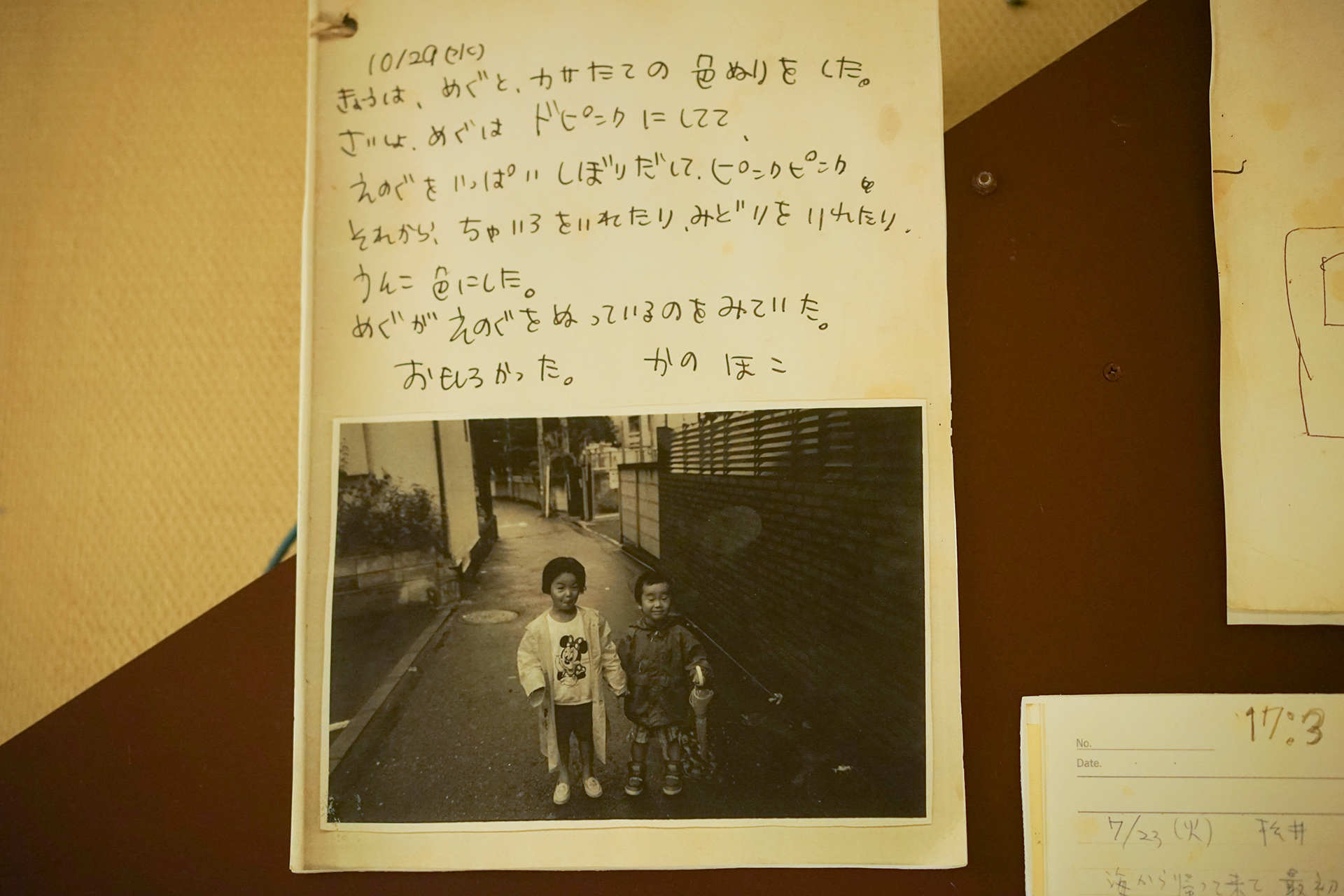

沈没家族で保育者のメンバーとともに。ホコさんと幼い加納土監督(手前)、ライチさんとめぐさんの姿も(手前右)。

「沈没家族の子」であること

―めぐさんが自分たちを「悪くないんじゃない」と言うシーンは印象的です。

ライチさん:自分の娘だからということではなく、あのシーンには希望がありますね。あの言葉に救われたと感じる人もいるようです。

加納監督:あの「悪くないんじゃない」という言葉は、僕自身もとてもしっくり来ました。めぐに会うまでは、彼女は当時のことをどうとらえているんだろうと、ものすごくドキドキしていました。一緒に過ごした日々に対し、めぐがネガティブな感情を持っていたらどうしようと不安だったんです。でも彼女はとてもドライというか、冷静で。「あの頃おもしろかったよね」みたいな感じで俯瞰して見ていたので、安心しました。

沈没家族で育ったことは僕たちに大きな影響を与えたかもしれないけれど、それによってすごく良い人間になったとか、あるいはコンプレックスになっていて嫌だとか、そういうことは全然ないんです。僕もめぐも、核家族で育った子と同じように、ある種、普通だと思うんです。そして、そんな自分を「悪くない」と思っている。共同保育で育ったからといってめちゃめちゃイノセントに育つわけでもないですから。

―極端な幻想を持たれることもあるのでしょうか。

加納監督:たまにありますね。この前も映画を観た人に「君みたいな人が総理大臣になるといい!」っていきなり言われて。その人が総理大臣にどういうイメージを持っているかは知りませんが、いえいえ、全然そういうんじゃないですから、普通ですからって。沈没家族で育ったからめちゃくちゃ良い、または悪い、みたいに極端に思われても、そんなことないですから。

ライチさん:共同保育に限らず、人と違う環境で育ったから変わっているだろうと決めつけて、そこで分断されてしまうのは、よくないですよね。育った環境はあくまでその人の個性の一つに過ぎないのだし。

仮に児童養護施設で育っていたり、養子なんだと話したとき、受け止める側も、「悪いこと聞いちゃった」、みたいにあわてて引くんじゃなく、「あ、そうなんだ」ってありのままを受け止められるようになるといいですよね。その子が選んだものではなく持っているものとして、例えば、血液型A型なんだって話すときくらいの気軽な感覚になるといいなと思います。

映画館ポレポレ東中野に展示されているめぐさん(左)と監督(右)の写真

—めぐさんは監督を「血の繋がらない双子」と言ったのに対し、監督はめぐさんを「戦友」と言っていますね。

加納監督:決して沈没ハウスが戦場のようにハードな環境だったとか、あの日々が嫌だった、という意味ではないですよ。でも一つ一つのエピソードを思い出してみると、「やっぱ普通じゃないな(笑)」って。そんな日々を共有した人だから、めぐのことを戦友と言ったんです。

ライチさん:ほかの人とは絶対に共有できないしね。

加納監督:そうなんです。めぐ以外とは絶対に共有できない時間を過ごし、それを大人になってドライに二人で語っている。

姉弟という風には思えないけど、あの時代を共有しているのはデカい。血の繋がりがなくても繋がりは深いと思います。仮にこの先、一生めぐに会わなかったとしても、僕はめぐのことを絶対に覚えているし、めぐも同じだと思います。

「やっぱり父親とは思えない」実父・山くんとの会話

―山くんが当時の心境を語るシーンは強烈でした。

加納監督:山くんのシーンは、真打ち登場、といった感じですよね。この映画は、特殊な家族の形や共同保育への試みをただ紹介した作品ではなく、登場人物ひとりひとりの多角的な視点から家族というものを捉え直すことができる作品だと思います。そして、ちゃんと作品になった大きな理由のひとつが、山くんの存在です。あのシーンがなかったら、映画の印象は全然違ったものになっていたでしょう。あのシーンがあったことで、映画として完成した部分はあると思います。

彼自身も写真家ですから。山くんを撮影している間、カメラを止めろと言われたことは一度もありませんでした。僕自身も山くんとのシーンはカメラを回している感覚はなかったです。

ライチさん:ああいう突っ込んだ会話はそれ以前にもしていたの?

加納監督:いえ、あのときが初めてです。

ライチさん:山くんのシーンはとてもいいシーンだと思いました。ああいった父親側の声ってなかなか聞けないし、しかもそれを息子が受け止めている。映画になって、たくさんの人が観ることによって、当時の山くんの気持ちもかなり成仏できたんじゃないでしょうか。

—両親を「ホコさん」「山くん」と呼ぶのは、関係性や距離感の表れでしょうか。

加納監督:ホコさんのことは、小さい頃はママって呼んでいました。大きくなると照れ臭さもあって「あの〜すいませーん」みたいになって。その辺は割と、思春期の少年あるあるです(笑)。その時期を経て「ホコさん」と呼ぶようになったのは、大学に入ってからです。でも、山くんをパパと呼んだことは一度もないですね。初めからずっと、今も「山くん」です。

彼自身も特に当時、僕との関係については悶々としていたと思います。あの頃の山くんは自分が僕の父親であると示すのを避けていたようでした。自分を父親だと思いこませようとするそぶりは全くなかったです。

ライチさん:映画でもホコちゃんが「自分のことは“山くん”と呼ばせて父親性を薄めて、私のことはママと呼ばせて」って怒ってたし。

その一方で、「山くんを父親とは思えませんでした」というテロップは切なかったよね。色んなインタビューでも言っているし。山くん自身は自分を、他の保育者のように出入りのできない存在だ、つまり、ある意味で絶対的に父親だと言っているのに、息子からは「父親とは思えない」って言われてしまっている。

加納監督:そっか…切ないですか。ネガティブな意味ではないんですけどね。ホコさんは僕にとって間違いなく母親で、山くんも、血が繋がっているということは明確に理解できているんです。どうしようもなく体も似てきているし。それでも僕のなかで、彼はやっぱり父親ではない。山くんが嫌いなわけではないし、それは一緒に暮らさなかったから、ということでもなくて。

お好み焼きのシーンでもホコさんに指摘されていますが、僕はその言葉が持つパブリックなイメージに囚われ過ぎる傾向があるようです。例えば「父親」なら、「父性」とか「男と男の対話」とか。そういうものを持っている人を父親だとすると、山くんは父親とは思えない、という意味なんです。言葉の問題なんですが、山くんのことを伝えるのは、この映画のテーマである「家族とは何か?」と同様に、難しいですね。(後編へ続く)

<後編は、沈没家族を出たあとの加納土監督とホコさん、ライチさんの歩みと、共同保育に対するそれぞれの想いを紹介します。>

映画『沈没家族 劇場版』のパンフレット

公開中の映画館で購入可能(800円)

上映後、パンフレットにサインをし、お一人ずつと言葉を交わす加納監督

(作品情報)

90年代半ば、シングルマザーの母が始めた共同保育の試み。約20年後、大学生になった加納土は、自分が育った「沈没家族」とは何だったのか、そして家族とは? という問いを抱え、かつて生活をともにした大人達を訪ね、母と父にもカメラを向ける。大学の卒業制作として作られ、PPFなど映画賞を受賞したファミリーヒストリー・ドキュメンタリーが、劇場版になってついに公開。ポレポレ東中野ほか全国にて公開中。

監督・撮影・編集:加納土

音楽:MONO NO AWARE(主題歌『A・I・A・O・U』)玉置周啓

製作年:2018

配給:ノンデライコ

公式サイト:http://chinbotsu.com

©おじゃりやれフィルム